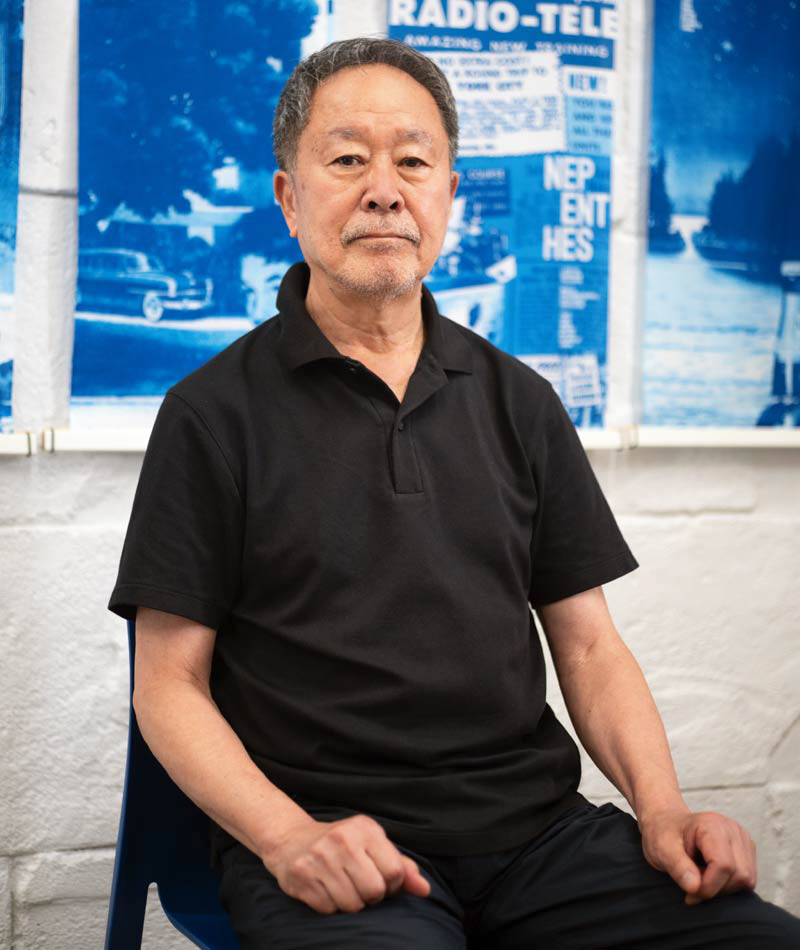

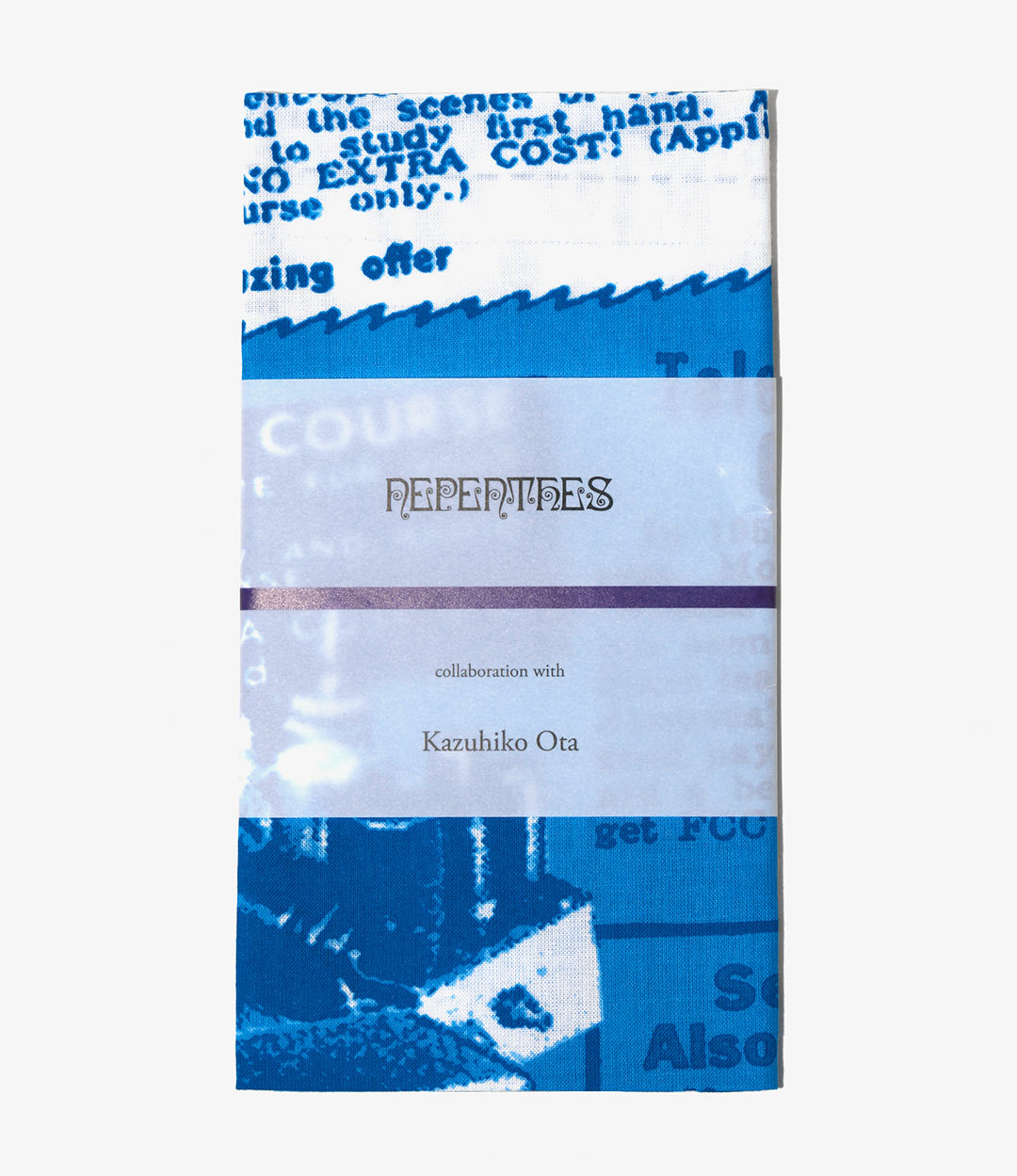

Kazuhiko Ota / 太田 和彦

Born in 1946 in Beijing, raised in Nagano Prefecture. Ota graduated from Tokyo University of Education (now Tsukuba University) in 1968 and joined the advertising department at Shiseido as a designer. In his late 30s, he founded the Izakaya Kenkyūkai and began publishing its newsletter. In 1989, he became independent and established Amazon Design. In 1990, he published his first book, Izakaya Taizen. Since then, he has pursued both design work and his explorations of izakaya culture in parallel, producing a wide range of distinctive works. From 2000 to 2007, he taught at Tohoku University of Art & Design. He has received numerous design awards, including the ADC Award (1973, 1983, 1984) and the Mainichi Advertising Design Award. His design portfolio includes the collection Alternative Advertising for Shiseido (Kyuryudo). Among his major writings on izakaya culture are Nippon Izakaya Hōrōki (Shinchosha), Izakaya Hyakumeizan (Shinchosha), and Nihon Izakaya Isan (Two Virgins). He is also known for his television work as the host of Kazuhiko Ota no Furari-tabi Shin-Izakaya Hyakusen, currently airing on BS11. A devoted fan of musician Kiyoshiro Imawano, he has recorded early live performances in the 1970s, which were later released as RC Succession Official Bootleg: Kanashii Kotobakkari. He is also deeply knowledgeable about film, with published work such as Cinema Daiginjō (Shogakukan Bunko) and The Story of Izakaya Gingetsu (Nikkei Bungaku Bunko).

https://ota-sakeclub.com