若きカメラマンとNY、

NEPENTHESとの出会い。

NYでの3年間は間違いなく、写真家、正田真弘の転機となった。いくつかの偶然の出会いが重なり、

正田青年は導かれるようにして、2005年11月にNYのJFK空港に降り立つことになる。

の出会いのひとつがNEPENTHES NY。以来関係は深まり、〈NEEDLES〉のルックブックを手がけることに。

しかしまずは、青年がNYと出会い、そこに住むことを決意し、

どのように暮らしていたかを聞いていこう。ポートレイトを武器に戦っていくカメラマンとして

「腹を括る」ための、摩天楼での3年間について。

ー 2009年から始まった〈NEEDLES〉のルックブックのシリーズを手がける前から、NEPENTHESとは関係があったんですね。

そうですね。最初は2005年にNYに引っ越す前の、視察旅行のときでした。ヘアメイクのNODAさん(メイクアップアーティスト NODA NORIKATA)に徳さん(NEPENTHESクリエイティブ・ディレクター青柳徳郎)を紹介してもらって。一緒にご飯を食べたんです。蕎麦屋に連れて行ってもらいました。その後、1年半かけて東京でお金を貯めて、NYに引っ越しました。それからは家族みたいな付き合いで。

ー 東京ではどんな仕事をしていたんですか?

米屋です。精米工場。だから今でも米袋をかつぐと何キロかわかります(笑)。あとはピザ屋のかけもちを。それでだいたい1日1万5千円です。その頃住んでいた部屋の家賃が、月に3万円くらい。若林(東京都世田谷区)にあった風呂なしアパートで、毎日バナナ食べてましたね。そんな暮らしをしてても、貯められたのは月に10万円ちょっと。それで1年半かけて移住資金を貯めました。

ー なぜ米屋だったんですか? 写真に関わる仕事もあったと思いますが。

うーん。なんでですかね。計算が立つほうがよかったんですよね。きっと。それまでに2年くらい師匠(石田東氏)についていて、卒業したところでした。そんなに効率よく稼げたわけじゃないし、地道な毎日でしたけど、いい時間だったなと思います。今でも、米袋を見ると担ぎたくなりますから(笑)。染み付いちゃってるっていうか。

ー その後、ようやくたどり着いたNYですが、どうでしたか?

向こうに行ったのは2005年11月。とにかくすごい寒かったです。あとは、貯めた資金が百数万あったと思うんですけど、最初の1ヵ月で、その1/3が飲み代で消えちゃって(笑)。さらに温かい服をぜんぜん持ってなかった。それで徳さんに服をいっぱいもらいました。段ボール2箱くらい渡されて、「とりあえずこれを着ておけば温かいから」って。モノによっては、けっこう最近まで着てましたよ。ただ、服はなんとかなるなって思ったら、今度はお金がなくなっちゃって(笑)。それでまた徳さんに相談したら、あの蕎麦屋を紹介してくれて、そこでバイトをするようになりました。ウェイターですね。だからNYの衣食は徳さんに支えられたようなもんですね。

ー ところで、ロンドンでもベルリンでもなく、なぜNYだったんでしょう?

アシスタントから独立するときに、たまたまスタジオで働いていたときの先輩のTommyさん(「妄撮」シリーズで著名な写真家)にお会いしたんです。ちょうど移住されていたNYから一時帰国していて。僕が独立するっていう話をしたら、「遊びにおいでよ」って誘ってもらったんですね。それもいいなと思って、兄貴に「NYにちょっと遊びに行ってくるわ」って話をしたら、「引っ越したらいいんじゃないの?」って言われて。そういう考えもあるんだなって初めて思ったんです。それで兄貴が航空券もプレゼントしてくれました。NY行き、帰りはオープンのチケットでした。

ー 粋なお兄さんですね。

航空券を僕に渡しながら、「なんだったら、このまま帰ってこなくてもいいんだぞ」って。結局、1週間の予定が3週間くらいになって。その間、ずっとTommyさんの部屋に泊めてもらったんです。楽しかったですね。それでNYに住んじゃおうと思うようになりました。NYのいろんなカメラマンのウェブサイトをTommyさんに見せてもらって「これはヤバいな」と。

− NYで写真の勉強をしたいと思ったんですか?

勉強というよりも、目標が定まったというか。それまではファッションもやってたんですけど、ポートレイトをしっかりやりたいなって思ったんです。自分がファッションのつもりでやってたことが、てんでダメだと分かったんです。ぜんぜんレベルが違う。でもポートレイトなら勝負できると思ったんですよね。NYのカメラマンには、何かひとつを掘り下げていくという文化というか、コンペティティブな姿勢がある。東京はそれとは違って、幅の広さを求められていた気がします。「こういうのも、ああいうのも撮れますか?」というような。NYはそうではなくて、「何がああいうのも撮れますか?」というような。NYはそうではなくて、「何があなたにとってスペシャルなのか?」ということだけ。その深さで勝負する世界でした。NYにいた3年間はポートレイトだけみっちりやってましたね。4×5のカメラとストロボを持って、街中を歩き回ってました。

− フィルムの現像やプリントはどうしていたんですか?

蕎麦屋でチップをもらって、フィルムを買ったり、現像したりしてましたね。チップライフです(笑)。ウェイターの仕事は時給とかじゃなくて、チップをかき集めて仲間で割るんです。テーブルケアが大切で。もしかしたら一番勉強になったかもしれません。接客とかサーヴィスという意味でね。カメラマンもいわば接客業みたいなところがありますから。蕎麦屋のお客さんも、撮影のモデルやタレントさんも、初対面からのコミュニケーションで関係を作っていって、気持ちよくなってもらうっていうのは似たところがあります。だからアシスタントには言ってますよ。接客業もやったほうがいいよって。居酒屋とかでね。僕の場合はNYに住み始めて、2~3ヵ月で働くようになったので、英語が分かんなかったですけど、蕎麦屋だからまだ助かりました。「ソバ、オア、ウドン?」くらいでなんとかなった(笑)。

− アルバイトをしながら、とにかく写真を撮る毎日だったとか。

撮りたいものがありましたし、撮ってるものが仕事に結びつかなくてもいいやって思えるほど、自分の写真に対して探求していた時期でした。どうしたら仕事がとれるようになるかな、とかはまったく考えていなかったですね。でも、NY在住3年目でアーティストビザがとれて、その後すぐに広告の仕事をもらえたんです。コクヨの仕事でしたね。坂本龍一さんを撮りました。

− それが広告の初仕事だったんですね。

はい。カメラマンの田島(一成)さんの紹介でした。それで当時の自分にとってはすごいギャラをもらって、まずやったのが蕎麦屋のバイトを辞めることでしたね(笑)。そのあとも雑誌の『Number』の企画でヴェネズエラに行ったり、フィラデルフィア行ったり。ぼちぼち、ポートレイトで仕事をするようになっていきました。そんな頃に、父親がガンを患ってるっていう連絡が来て。様子を見に日本に戻ったら、あまり余命が長くないと聞かされて。それで日本に帰ってくることにしたんです。ビザが取れて1年ちょっとだったんですが。でも、今思えば、良きタイミングだったのかもしれません。2009年の1月ですね。ちょうど「オバマが大統領選に勝利しました」って帰国の飛行機でアナウンスされていました。

日本に帰る

そして〈NEEDLES〉のルックブックを。

予告もなく訪れたNY移住の終わり。拠点を日本に定めた写真家は、再びイチからキャリアを築いていくことになる。

そんなときにスタートしたプロジェクトが〈NEEDLES〉のルックブック。NY、サンタクルーズ、サンタフェとエルパソ。

シーズンごとにエリアを変えながら、現地住人をモデルにキャスティングし、ロケーションを探して撮影する。

よく言えばドキュメント。有り体に言うなら行き当たりばったり。広告写真とは対極にあるような撮影手法は、正田真弘に今なお鮮やかに記憶されている。

ー 3年ぶりに日本に帰って来て、初めはどこにいたんですか?

実家のある栃木ですね。父親を看取るまでの4ヵ月間、家事手伝いみたいな感じで暮らしていました。マネージメント事務所(D-CORD)に入って、東京に出て来るんですけど、お金はスッカラカン。当時のブックにある作品はコンセプチュアルなものしかなくて、全然仕事も来ないんですよね。まぁ、当然ですけど。それであまりにも厳しいんで、テレビのCMで見た、カードローンをやってみようと思ったんです。電車賃もないんで、ひと駅ぶん歩いて申し込んだんですけど、審査が下りない(笑)。本当にこの世の終わりかと思いました(笑)。

ー〈NEEDLES〉のルックブックのシリーズが始まったのも、その頃ですね。

最初のNYで撮った作品(2009 F/W)は、NYを引き払う2009年の1月でした。雪が降ってすごく寒くて、NEPENTHESのNYオフィスと街なかで撮りました。あとは2回目(2010 S/S)が西海岸のサンタクルーズ。そして3回目がテキサスのサンタフェとエルパソ。撮影はだいたい1週間から2週間で。最高の日々でしたね。2回目はサンフランシスコからロケバスでサンタクルーズまで南下しながらの撮影で、地図を見てあたりをつけながら、モデルとロケーションを探していったんですよね。車で移動しながら毎日ハントして、毎日少しずつ撮影して。徳さんがモデルハントをして、清水さん(NEPENTHES代表、清水慶三)がコーディネートを組んで、僕が撮る。タフだけどすごくシンプルな撮影でした。今でもやっぱり、ルックブックを見ると思い出しますね。1カットずつ、それぞれストーリーがあって。見返しても、やっぱりいいモデルばっかりです。

ー 3回目のメインのエリアはサンタフェですね。

モデルハントでライブハウスに行ったんですよね。カッコイイ人がいそうなので。そしたら演奏してるベーシストが「いいかもね」ってなって、その場で声をかけて、翌日渓谷まで行って撮影したりしましたね。合言葉は「カルチャーのある男を探そう」(笑)。撮影クルーのみんなでご飯作ったりもしましたね。それぞれひとりずつスーパーマーケットに行って食材を買ってきて、一品を作ってシェアしたんですよね。あれも楽しかったな。

ー 合宿みたいな撮影だったんですね。

いやー、ほんとに楽しかったです。ルックブックを見ると、どんどん思い出しますね。3回目はメキシコとの国境の街にも行って。そこでも撮影したんですが、すごく治安の悪いエリアで。カメラをバッグから出すのも躊躇するような。「橋の向こうで何百人も死んだんだ」とか、そんな話をちらほら聞くようなところだったんですよね。すごく怖かった(笑)。それで最終的にはGUITER CENTERっていう楽器屋さんでモデルを見つけたんですよね。

ー 今は広告がメインの仕事をされているので、ああいった合宿みたいな撮影はなかなかできないですよね。

できないですねー。行き当たりばったりじゃダメですから。でもほんとに〈NEEDLES〉の撮影はどれも楽しかったですね。フィルムからデジタルカメラへ移行したばっかりだったので、今、当時の写真を見ると、もっと仕上げでやりようがあるなって思っちゃったりしますけど(笑)。

ー こういったルックブックのような、ドキュメント性のある撮影もまた、広告とは違った写真の魅力ですよね。

うん。だからちょっと憧れますね。今こそ。一方で、もうこういうスタイルで撮影はできないのかもしれないなとも思いつつ。だから、贅沢な時間だったんですよね。この〈NEEDLES〉の撮影は。

NEEDLES 2009 FALL WINTER Photographed in New York

NEEDLES 2009 FALL WINTER Photographed in New York

NEEDLES 2009 FALL WINTER Photographed in New York

その後、

さらに広告写真の世界へ。

「NYと東京も僕自身やってることは変わらなかったけど、違ったのは仕事がどんどんくるようになったこと」。

2009年の帰国以降、正田真弘のポートレイトはすこしずつ東京で認知されていった。そしてあっという間に

スケジュール帳は仕事でいっぱいになる。そのきっかけとなったのは、個展と雑誌。無論、きっかけを確実に

モノにして、スケールアップさせたのは、仕事への姿勢と写真の力によるものだ。

ー この撮影の後、日本で展覧会をされたんですね。

NYで撮りためていた作品とサンタクルーズで撮ったやつをまとめて展示しました。2010年の秋でしたね。タイトルは「SM展」。それを見にきてくれた雑誌の『BRUTUS』の編集者が、写真特集で拾ってくれたんです。写真家の若木信吾さんと撮り合うっていう企画でした。当時は「誰だこの人?」って扱いだったと思うんですけど、そこからちょっとずついろんな人に知ってもらえるようになりました。そのあと、宝島社とか九州新幹線の広告とかを一緒にやることになるADの正親(篤)さんと知り合って、ブックを見てもらうことになるんです。

ー なるほど。やっぱり写真展はきっかけになってるんですね。

はい、きっと。正親さんは僕がそれまでやってきた写真と、広告をつなげるような仕事をオファーしてくれたりもしたので。どういう写真を撮る人間かわかってもらえたのは大きいですね。

ー そして2013年頃には広告の仕事をたくさん撮るようになります。『COMMERCIAL PHOTO』でも26Pの大特集をされるくらい。

そうでしたね。すごいボリュームでした。写真でいろんなことが表現できるようになったなって、自分でも感じてきた頃ですね。デジタル機材の扱いにも慣れて。でもまだまだ当時は「ガンガンやってます」という感じでもなかったですけど。

ー 当時はどういう気分だったんですか?

自分の写真が大きなポスターになったり、新聞を全段埋めていたり。それまでとは違うバジェットや規模の撮影をしたり。それはそれで楽しかったですね。ただ、自分の作品はまったく撮らなくなり、仕事に明け暮れる毎日でしたね。

ー 気づいたらスケジュールも埋まっているような状態。

だんだんと規模とバジェットが大きくなっていって、ちょっと違うステージに来たなって、自分の置かれてる環境によって気づくところはありました。僕のキャリアは社会や業界の好景気っていうのがひと段落したあとからスタートしているので。米屋や蕎麦屋でバイトもしたし、事務所に所属していてもお金がなかったりもしたし、震災もあったし。だからこれ以上、悪くなりようがないなっていう気持ちがどこかにずっとあるんでしょうね。

ー そんなふうに苦労も多かったキャリアの中でも、「写真やめようかな」って思ったことはないんですか?

それはまったくないですね。もう一回カメラマンになりたいくらいです。サイコーじゃないですか、写真って。すごいいいと思いますね写真を撮るって。

ー どういうときに「いい仕事だな」って思いますか?

仕事となると、媒体が大きかったりとか、やっぱり各所が確実に満足感を得てもらえたときですかね。たとえばひとつの商品でも、それが広告の撮影にたどり着くまでに、企業が開発から何年もかけてたりするじゃないですか。そういういろんな人の思いが、世に出る最終のところですからね。だから関わってきたすべての人が、本当に満足いくものを撮らないといけないし。ましてやタレントさんとかが関わってくると、その人にとってもいい撮影だったと思ってもらえるようにしないといけないので。すごく緊張しますね。やっぱり。それは今でも変わりません。ドキドキするっていうのではなく、なんていうか……

ー 背筋が伸びる

そうですね。一騎打ちっていうか。だから撮影後の達成感もすごいあります。失敗も言い訳もできない仕事ですからね。「ああしておけばよかった」って思ったなら、「だったらそうすればいいじゃん」っていうだけの話。ADからも信頼があり、クライアントからも信頼があり、っていうことが少しずつ実感できると嬉しいですね。

ー 広告写真はもともとやりたかったことなんですか?

中学のときにCMプランナーになりたかったんです。ドンタコスとかポリンキーとかのCMを作った佐藤雅彦さんがメディアに出てきたりするようになったときで。そういう広告の仕事に夢があったんですよね。で、高校生の頃にはもう写真を撮っていて、写真部に入ろうと思ったんですが、部員が僕しかいなくて休部になっちゃいました。部費が下りなくて(笑)。で、大学(東京造形大)でも写真をやってたと思うんですが、何をやってたのかよくわかんない感じでしたね。

ー 今はCMもプランナーではないですが、携わる人になってますね。NYでチップをかき集めながら写真を続けていたりもされているし、正田さんはブレないんですね。

そうかもしれません。やりたいと思ったことに対しては、粘り強くやれているのかもしれない。たぶん、目標をフォーカスして取り組むのが好きなんだと思います。

ー きっと、今の広告の仕事でも粘り強さとか焦点を絞って取り組むことって大切ですよね。

そうですね。ADやクライアントの要望は間違いなく、確実にクリアしないといけない。むしろそれをはるかに超えて、感動を生むような写真を撮らないとダメ。今はデジタルなので、撮ったらすぐその場でモニターで見れてしまう。その場で「やっぱり違うね」っていう説得力をもたせないと。それはセットの作りひとつとってもそうかもしれません。タレントさんが立ち位置にいくまでの導線もそうだし、その視界に入らないような位置にモニターを置くことだったり、もちろんセット自体の美しさもそうです。あらゆることに気を使います。

ADVERTISEMENT MAZDA「Be a driver」/ CD:新妻英信(博報堂)/ AD:藤田誠 / Pr:伊藤ひろし(TYO)、神田洋二郎(TYO)

MOVIE サントリー「オランジーナ」先生登場 / 企画制作:電通+電通クリエーティブX / DIR:関口現

MAGAZINE 太田出版「ケトル」正田真弘写真劇場 / vol.19(2014年6月号)「ダンディ坂野」

ADVERTISEMENT 早稲田アカデミー 企画制作 アサツー ディ・ケイ + T&T TOKYO / CD+C 渋谷三紀(ADK)/ AD+D:トミタタカシ(T&T TOKYO)/ Pr:林美将 / M:芦田愛菜 ST:浜松あゆみ / HM:久慈拓路 / レタッチ:佐藤加奈子 / 制作:中川岳

ADVERTISEMENT MAZDA「Be a driver」/ CD:新妻英信(博報堂)/ AD:藤田誠 / Pr:伊藤ひろし(TYO)、神田洋二郎(TYO)

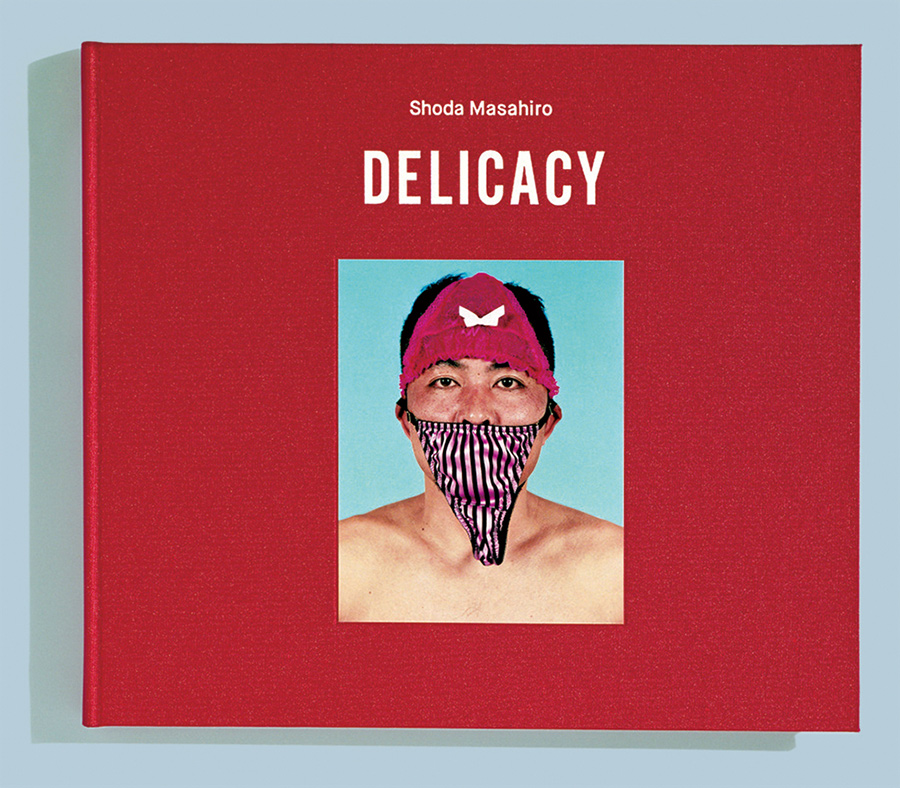

写真集『DELICACY』を出版。

それから今後のこと。

正田真弘は昨年、写真集を出版した。モデルとなる人物がお気に入りの下着を被り、

青い背景の前でポートレイトにおさまる。その対向ページにはセットを組んだロケーションの遠景。

東京、そして日本人がもつ性文化の濃淡複雑な灰色模様。本音とタテマエ、変態とマトモ、マニアかアニマ、

そんなこんなの曖昧な境界を漂うような、ユニークで不思議でゴージャスな一冊だ。広告のカメラマンと

して活躍しながら、写真家としての表現にも向き合いつづける。その歩みはきっと止まらない。

ー 最近はムービーの仕事も増えていますよね。スチルとは頭の使いかたも違いますか?

演出はディレクターがいるし、照明は照明技師が、編集はエディターがいますから。スチルだとカメラマンがそのへんも全て受け持つので、ムービーは画づくりにもっとフォーカスする感じでしょうか。でもそのぶん、毎回の仕事で新しい発見がありますね。

ー 昨年には写真集も出版されましたね。タイトルは『DELICACY』

はい。出来上がるまではけっこう苦しかったですね。広告は答えを出すようなところがありますが、写真集はどっちかというと問いの作業なので。自分の問いが、問いとして成立しているかというか。「こういうことなんじゃなかろうか?」ということが、みんなに披露する意味がある問いなのか。そんなこんなを毎日毎日、風呂に入りながら考えてましたね。「すごくいい!」と思うときと、「なんだコレ?」と思うとき、日によって違っていて。もちろん、いいものができたなと今は思ってます。びっくりしたんですけど、造本装幀コンクールで特別賞をもらいました。

ー スゴイ!

スゴイです。快挙です。印刷してくれた大日本印刷もすごく喜んでくれて。面白いのが、このコンクールの大賞は3つあって、文部科学大臣賞、経済産業大臣賞、東京都知事賞っていうのがあるんですけど、今回だけ東京都知事賞に該当作品ナシで、別に審査員特別賞っていうのが設けられて、僕の写真集が受賞してるんです。僕が思うに、賞はあげたいけど、あの写真と内容だから都知事とか大臣の名前ではあげられないってなったんですよね、きっと(笑)。パンツ被ってるし、東京をちょっと皮肉った内容だったし。ただ、本の作りは間違いなくスゴイですよ。特別サイト(www.shodamasahiro.tokyo)もあるので、見てもらえたら。

ー 個人的な作品を撮っていくことは今後も続きそうですか? 広告の仕事がどんどん入ってきて、作品を撮れなくなった時期もあったとのことでしたが。

そうですね。今年の10月に東京アートブックフェアに初めて出展する予定で。あえて、Zブースっていう、いちばんランクの低いブースがいいなって思ってます(笑)。この写真集とグッズとか、もうひとつZINEみたいなのが作れたらいいんですが。あとはNHKのセットをアーカイブしていくプロジェクトとか、雑誌の『ケトル』でやっているひたすらギャグを撮るシリーズとか、続けていきたいも作品はありますね。意外と出てくれた人たちが喜んでくれるんです。芸人さんからお手紙もらうことも多いですね。

ー これからの仕事の目標はありますか?

実は、こういう仕事をしたいなっていうのは、もうあまりないんですよね。最初はいっぱいあったんですが。渋谷のビルボードやりたいなとか、あの人を撮りたいなとか、サントリーをやりたいとか。ひとつずつ実現しちゃって、なくなっちゃったんです。それで今年は量をたくさんやってみようっていう試みをしたんですが、5月に体調を崩してしまって、それは向いてなかった(笑)。だからやっぱり、ひとつずつ集中して来た仕事をちゃんと撮っていくっていうだけ。それだけで充分達成感がありますから。仕事に対する緊張感も最初の頃からずっと変わらないですね。極端に言うと、生きるか死ぬか。そんな感じで(笑)。

正田真弘 / 写真家。1977年栃木県生まれ。東京造形大学デザイン科を卒業後、スタジオアシスタントを経て、石田東氏に師事。独立後、2005年に渡米しNYでおよそ3年間、独自の写真を探求。ひたすらポートレイトを撮り続けた。08年には、IPA(International Photography Award)のセルフポートレイト部門で金賞を受賞する。09年に日本に帰国。以後、人物撮影を中心にして、広告、ファッション誌、CDジャケット、テレビCMなどで幅広く活躍。主な広告作品としてキリンビバレッジ〈volvic〉、ソニー生命保険、KIRIN〈淡麗グリーンラベル〉、大塚製薬〈ポカリスエット〉、サントリー〈TORYS CLASSIC〉、早稲田アカデミー、ゼブラ、JR九州、TOYOTA、docomo、TOTO BIG、朝日新聞など。TAPA(Tokyo Advertising Photographers Award)2015、APAアワード2017 経済産業大臣賞受賞など受賞作品も多数ある。2016年にWHITNEYを設立し所属。

https://wtny.jp