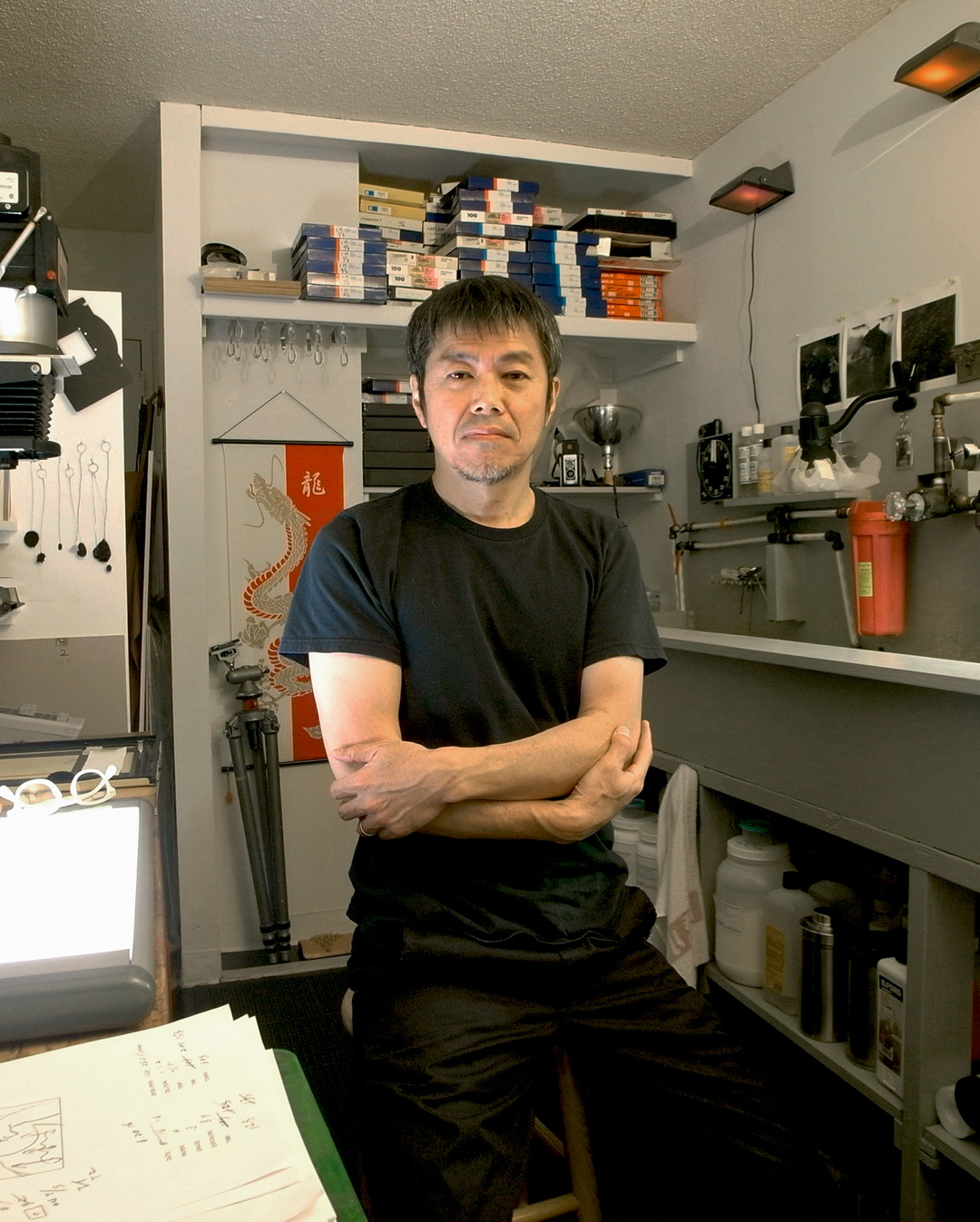

内藤カツがニューヨークへ移住したのは1983年、本人が18歳のときだ。キッチンシェフとしてアメリカでの生活を始め、5年後にはマンハッタン北部のハーレム地区に定住するようになった。当時のハーレムは1970年代に受けた深刻な経済荒廃から回復したばかりで、その20年後に地域の黒人社会が体験する激しい転換期の前夜にあった。

ハーレムでの内藤は、居住者でありながら部外者だった。移り住んでから毎日、近所の通りをなぞるように歩き続けた。そうすることで、周りの人々との距離を徐々に縮めながら、自身の住むコミュニティーにゆっくりと溶け込んでいったのだ。二年の月日が流れた頃、ハーレムはようやく内藤に穏やかな顔を見せるようになった。コミュニティーとの間に生まれた朧げな信頼関係が、はっきりとした輪郭を見せたとき、内藤は初めてカメラを手にハーレムの街へと繰り出した。内藤がハーレムの一員として歓迎された瞬間だった。そして、移りゆくハーレムの姿を記録する日々が始まった。

『Once in Harlem』は、モノクロのランドスケープと背景を活かしたエンバイロメンタルポートレイト、そしてホワイトバックのポートレイトの3つから構成されている。ホワイトバックのポートレイトは、内藤本人が敬愛するリチャード・アヴェドンの『In the American West』さながらに、野外で即興的に白い布を垂らした言わば青空スタジオでのポートレイトである。居住者としてのフラットな目線で切り取られた写真には、当時のハーレムを取り巻いていた空気が漂い、同じ匂いのする人間への共感が滲む。内藤は撮影の際、「お互いの魂を見つめ、別次元の関係性を築く」と言う。NYの娼夫を記録した処女作品集『West Side Rendezvous』でも明らかなように、民族性、性別、社会的地位などの境界を超えて、自身の主題/被写体を受け入れ、その心の奥底を見つめることができるのは内藤の稀有な能力である。内藤によってフィルムに写し取られた魂は永遠の命を宿し、いつの時代も見る者に血の通った対話を促す。

内藤の二冊目の作品集となるこの『Once in Harlem』は、アメリカの人々と慣習を年代的に記録した歴史的に非常に重要な作品集であると同時に、撮影から四半世紀を経た今、異国生まれの一人の写真家がアメリカ写真の伝統を継承したことを明示している。

内藤の二冊目の作品集となるこの『Once in Harlem』は、アメリカの人々と慣習を年代的に記録した歴史的に非常に重要な作品集であると同時に、撮影から四半世紀を経た今、異国生まれの一人の写真家がアメリカ写真の伝統を継承したことを明示している。

青柳徳郎