男がひとり黙って酒を飲む

ー 最近はどのくらいのペースで飲みに行かれていますか?

太田和彦(以下、太田):出張が多くて、月に2〜3回。忙しかった頃は毎週のようにどこか地方へ取材に行っていました。「酒場探訪」のような取材モノで、雑誌連載やテレビロケのためです。休肝日は結局、週に1日だけ(笑)。ホントは週2日はあったほうがいいと医者に言われてるんだけど、なかなかそうもいかなくて。トシもトシだし、日曜日は飲まないようにしています。

ー 取材の際は、おひとりで飲まれるそうですが、今でもひとりが多いですか?

太田 : ひとりがほとんどですね。昔は編集者やカメラマンがいたけど、最近は経費もあってか「ひとりでやってよ」と言われる(笑)。この頃は写真も自分で撮るしね。でも、ひとりが良いんです。スピーディーに、集中できる。誰かいると、その人の相手もしなくちゃいけない。その時間が無駄。「ここはもういいな」と判断すればひとりならスッと出られるけど、誰かいるとその人の注文したのを待ったりしなくちゃいけないでしょ(笑)。世間話をしに居酒屋に行っているわけじゃないから、ひとりが能率的なんです。

ー 居酒屋に通うようになったのは何歳くらいからですか?

太田 : 居酒屋という酒場を意識し始めたのは、四十歳の少し前くらいからですね。もちろん、酒は若い頃からずっと飲んでいたんだけど、いわゆる業界の店ばかり。青山やら西麻布やら、会社のあった銀座やら。業界人が集まるような店に行って、彼らと会って話すために飲んでました。酒はウイスキーの水割り。店に入るなり「水割り」と言うだけ。その店に、当時注目のデザイナーやクリエイター、アーティストなどが次々に加わってきて刺激になった。私も資生堂の若手デザイナーとしてちょびっとは注目されていたんです。深夜何時まででもつきあえるよう、アパートも、どこからでも歩いて帰れる千駄ケ谷に越した。一番勢いのあったのはインテリアデザイナーで、杉本貴志さんや内田繁さんが手がけた先鋭的なバーなどのオープニングパーティーが毎夜のようにあり、その案内状もずいぶんデザインしました。そういえば、払った憶えがない(笑)。会計は誰がしてたんだろうね。代理店の奴らが済ませてたのかな。まぁ、そういう感じの酒の飲み方で、仕事の話をして、仕事の仲間を得て、情報を仕入れることが目的だから何を飲むかなんて気にもしてなかった。人と会うことが重要。でも、だんだんそういうのに飽きちゃって、ひとりで飲む快感を覚え、それが転落の第一歩でした(笑)。

ー (笑)ひとり飲みの快感は、どこで最初に味わったんですか?

太田 : 銀座に勤めていた頃、初めて月島に行ったんです。隅田川の東は未知の世界でした。その頃の月島は下町の風情がすごく残っていて、「もんじゃストリート」もない。今から30年以上前です。長屋が連なって、空き地で鼻タレ小僧がパンツ一丁で三角ベースをやってるような町。戦後のままの東京。そんな景色が銀座のすぐ近くにあることに驚いた。そこに昔ながらの居酒屋「岸田屋」を見つけて「こんな店が残ってるんだ」と冷やかし半分で入ってみたんです。ひとりでね。それが最初です。

ー そんな見ず知らずの町の居酒屋へひとりで入るのに、抵抗は感じなかったですか?

太田 : なくもないけど、冷やかし半分でしたから。その頃に通っていた先端的な店とはぜんぜん違うアナクロニズムの世界。それから古い居酒屋を意識するようになったんです。今も岸田屋は月島に健在で、近くに用事があって久しぶりに入ろうとしたんですが10人以上も開店前に並んでいて、あきらめました。

ー その時、岸田屋でどんなことを感じたんですか?

太田 : 簡単に言うと「しゃべらなくていい」。ひとりだから話す相手がいない。岸田屋はご存知のようにコの字カウンターだけで、仕事を終えた現場の人がコップ酒を手に店のテレビをじっと見ている。話をしに来ている人は誰もいないし、向かいあって座る席もない。六本木あたりだと「あら〜太田ちゃん、ひさしぶりぃ」になるんだけど、入ると店の人と客にじろりと見られて終わり。店も忙しいから注文以外は口もきかない。そういう会話のない状態で男どもが無言で酒を飲んでいる。六本木なんかで毎晩やってる会話と名刺交換の酒とはまるでちがったハードボイルドな世界でした。

ー 時代はちょうどバブルの終わり頃ですかね。

太田 : そうですね。気づいたのは、しゃべらないと内省的になることです。最初は仕事を考えたりするんだけど、そのうち考えることもなくなる。当時はタバコを吸っていて、カウンターに置いてあるアルミの灰皿をじっと見てた。通っていた西麻布のバーあたりは、灰皿ひとつとっても洒落てるんだけど、それとは真逆のベコベコ。化粧品の宣伝は、「新しいものにこそ価値がある、時代の半歩先を行かなくてはいけない」と自覚してましたが、「古臭いものもいいなぁ」という気持ちがわいた。そのアルミの灰皿を見てね。仕事に疲れたり、懐疑をもっていたわけではない。哲学的に言えば世界に対する反世界。文化的に言えばカウンターカルチャー。平たく言えばB級グルメ。それは新しい世界の発見だった。後付けで言えば、今は「古臭い」という価値がずいぶん大切になってきていますね。

ー 仕事とはまったく違う価値観に気づいたんですね。

太田 : そうです。「煮込み」を注文して「なるほどなぁ」と。流行とかファッション、お洒落とかセンス、そういう価値観を根底から覆すというか、無視するというか。でも、そうやって興味をもつようになっても、業界の人間を連れて行く気にはならなかった。バカにして笑うに決まってたからね。「優雅と気品」を旨とする銀座資生堂にいながら、その反対価値をバカにしなかった自分はエラかったのか(笑)、お里が出たのか(泣)。

ー そうやって、ひとり飲みが増えていったんですね。

太田 : 昼は広告デザインの、ファッションだ、センスだ、モダンだという頭を使い、夜はひとり安酒場で酒を飲みながらノスタルジーに浸る。それはすごく精神のバランスがいいと気づいたんです。ちょうどその頃、日本酒に「地酒ブーム」がわきおこり、「越乃寒梅」など地方の銘酒が東京でも飲めるようになって、日本酒の美味しさと多彩さに引き込まれました。それで、友達と「居酒屋研究会」を作ったんです。基本的には居酒屋に集まって酒を飲むだけなんですけどね(笑)。具体的に何を研究するのかというと、酒や肴を味わいながら、居酒屋の居心地のよさを見つける。その理由を考えることでした。

ー ついに研究が始まるんですね。

太田 : そう、ついに(笑)。我ながらエラいのは研究会報を発行したことです。昔から新聞作りが好きで、小学生のとき個人紙を発行していた。紙名は『スポーツタイムズ』(笑)。今でもロゴを書ける。それを父に見せ「ほう」などと言われた。中学では新聞部に入り日刊紙を発行した。手書き壁新聞だけどね。学校中の割れた窓ガラスを数えて記事にする調査報道とかね(笑)。椎名誠さんも小学校10歳のとき『潮風壁新聞』の編集長をつとめ、もう少し大きくなると「東日本何でもケトばす会」の会報『月刊おれの足』をガリ版で11部発行していた。後年その残された1部を見せてもらったときは「あ、同じ趣味だ」と激しく感動。「1部では日記、2部以上はマスコミ」という格言を持った。さらに後年、新潮社の雑誌「SINRA」のデザインをしているとき、椎名さんに頼まれて連載『日本海山川酒新聞』の編集もした。タイトルは椎名さんです。最近知ったんですが、内田樹さんも中学で個人紙を発行していたそうで(※)、子供の頃から新聞を発行する人は案外いたんですね。

ー 太田さんが居酒屋研究会として新聞を作ったのは、その心地よさとか魅力を伝えるためだったんですか?

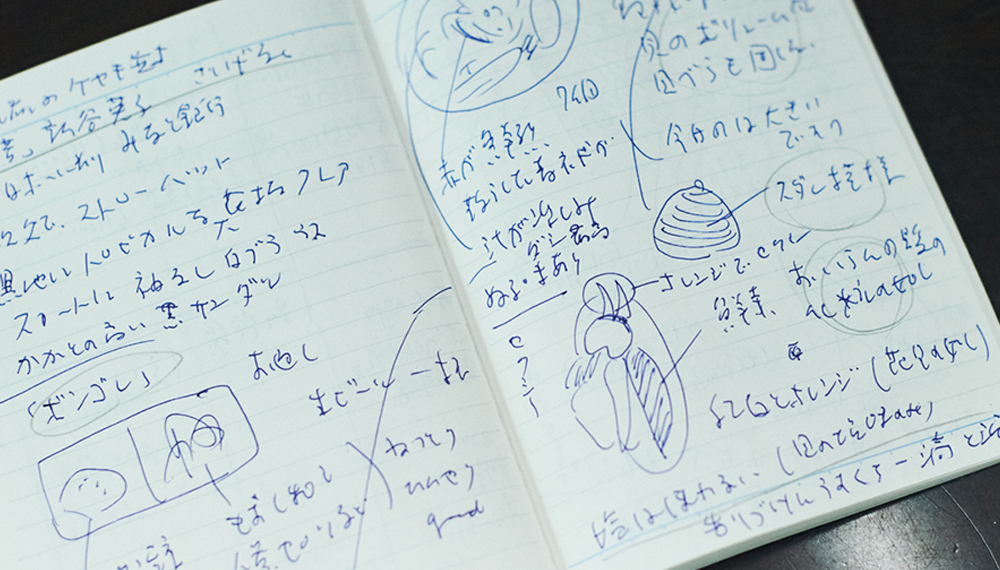

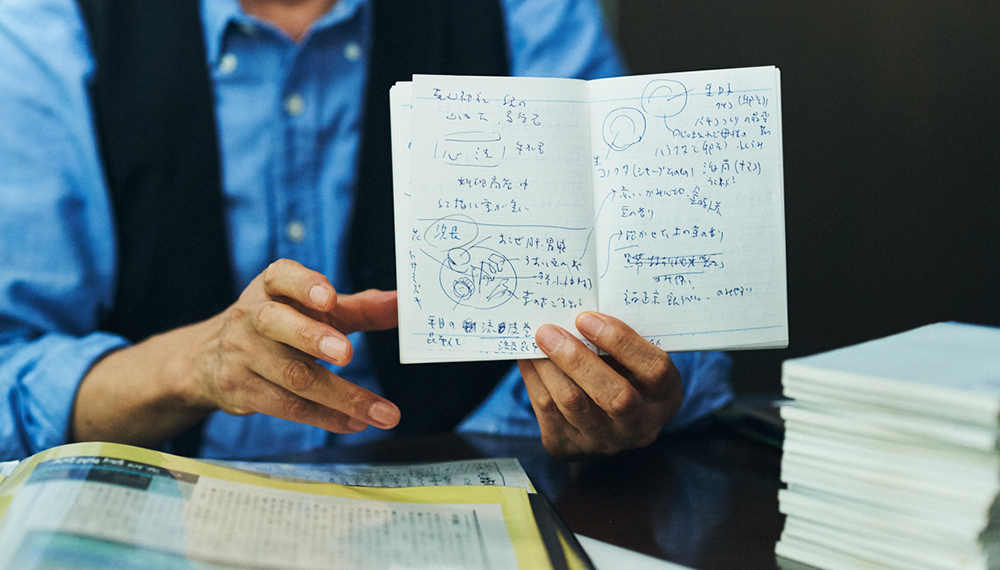

太田 : 実物を見せよう(と席を立つ)。

ー ありがとうございます。手書きでびっしり書いてありますね。

太田 : あの頃はPCもなかったし、手書きのほうが早いしね。得意だったのは架空座談会。メンバーの対談とか鼎談のような体裁で、面白おかしく書く。あとは細かな表を入れたり。そんな記事をまとめた『季刊・居酒屋研究』を会員に配っていたら、椎名さんが気に入ってくれて、「カズさん、あれは面白いから、オレ定期購読者になるよ」って、一般の定期購読者の第一号になってくれたんです(笑)。

ー この『居酒屋研究』という会報はいつまで続いたんですか?

太田 : えーと(ファイルを開いて)創刊が87年12月、最終号が90年6月の「タタキで冷酒号」だね。その頃に講談社から『DAYS JAPAN』という雑誌を創刊する、ついては何かおもしろい企画をと編集者からもちかけられ、一席もうけるというので、これは一杯飲めると、のこのこ出かけ会報を見せるとじっくり読み、これを連載させてくださいとなった。内輪の会報をそのままというわけにはゆかず、ちょっとした店紹介と架空座談会、関連表で構成したコラムページにした。この頃、世の中の森羅万象はすべて表で表せると考えていて作るのがおもしろかった。たとえば「入らなくても判る名店鑑別法」とか「居酒屋・客種別酔態表」とか。自分の才気だけで作ったものがマスコミに載ることの面白さを知ったな。連載とはべつに会員向け本紙も続けていたからヒマだったんだね。資生堂にいるときも『週刊制作室』というヨタ記事の新聞を発行してた。椎名組で映画を撮っているときは宣伝部として、スタッフの意思疎通とマスコミ広報用に『ホネ通信』を発行、これは後に本になったから立派かな。まあ、お手の物です。

居酒屋への思いは深まって

ー 改めて「いい居酒屋の条件」を教えてください。

太田 : 研究会を始めて「居酒屋三原則」を作りました。「いい人、いい酒、いい肴」。この3つがバランスよく揃っているのが大事です。後年、それに「歴史」を加えた。昨日開店したところよりも、長い年月続いてきたことを重視する。その4つが揃うとベストですね。

ー いい居酒屋の条件があるように、太田さんならではの「居酒屋でのたしなみ」もあります。流儀というか。「開店直後に入る」というのもひとつですよね。

太田 : 開店直後は、流儀というよりも早く飲みたいから(笑)。客商売は、その日最初の客を「口開けの客」といって喜んでくれるんです。どんな店も開店して1時間も客が来ないと不安になる。のれんを出してすぐに客が来れば「よし、これで仕事になる」とはずみがつく。そういう縁起のいい喜ばれる客になりたい。好きな店は繁盛してほしいから、その日の一番客になって、ほかの客の呼び水になる。誰にも頼まれないけどね(笑)。開店直後は店の空気がキレイなのもいいですね。

ー 太田さんらしい飲み方、ほかにもいろいろありますよね。

太田 : 飲み方は、いろいろな居酒屋に通い、そこの客を見ていれば学べる。酒を飲むとその人の素の部分、人間性が出る。居酒屋は人の心が裸になっているのがよいところ。それを見る。高級レストランでは紳士的なのに、居酒屋では下品に乱れる人は本来そういう人なんです。無礼講の場所であるからこそ現れる人間の品、それをよく見る......。って、オレを真似してもダメだよ(笑)。あくまでも心がけ。とくに女性はその辺を見ているから油断禁物。

ー いろいろなお店に行かれてきたから、身につくんでしょうね。太田さんは原稿を書くための取材として居酒屋に入られるし、より注意深く人を見るのでしょう。

太田 : 『DAYS JAPAN』の連載をもとに最初の本『居酒屋大全』を出版し、さらに『精選 東京の居酒屋』を書き下ろして出したころ、新潮社の「小説新潮」編集者が居酒屋探訪の長いものを書きませんかと言ってきてくれた。どこに行ってもいいと言うので大阪に2泊3日で取材に行き、40枚の原稿を書くと「こんなに長く書くとは思っていませんでした」と言われた。

ー いきなり40枚ですか!

太田 : 「枚数無制限」って言われたんでね(笑)。でも面白がってもらえて、その仕事を年に1度、3回やった。そしたら「連載にしませんか?」と。今から考えると、文芸出版大手の新潮社に試されていたんだろうと思います。「ものを書ける人間か」と。与えられたテーマと枚数で、締め切りを守って、一定の水準の原稿を書けるかということ。自分は気楽に書いていましたが、そうだったんでしょう。そして連載になり、毎月どこか知らない街に行って、居酒屋を探訪して、原稿を書くのが本格的になっていきました。

ー 連載で「居酒屋探訪」が本格化すると、やはり大変な仕事になりますよね。

太田 : 気づいたのは、初めての町で書くに値する店を必ず見つけなければならないという現実問題です。夜10時になっても見つからず、小走りに赤ちょうちん求めて夜道を走り回ることもざら。はずれた店の失敗談は面白がられるが、その店がわかってしまってはルール違反。ぼかして書いても地元ではわかります。長い原稿ですから、この町はよかったと最後はハッピーエンドで終わりたい。それが連載ものの大切なところとは気付いていましたから。

ー 驚きました。見つからないこともあるんですね。

太田 : 何軒もはしごしたあげく、最初の店が一番良かったと夜遅くに再び戻る敗北感(悲)。しかしそうなると、もうここで書くしかないという覚悟が観察を細やかにする。酒料理はたいしたことはなくても、書けるのがプロだと腹を据える。その町の見当はついてしまったから、翌日もまた行く。そうすると主人が喜んでくれるんですね。「らっしゃい!」という言葉がちがう、ニヤリという顔がちがう。そこからです。他の良い店も教えてもらえたりする。だからやっぱり、店は入ってみるしかないんですよ。

ー 当時は今のようにインターネットもないですしね。

太田 : ネットも居酒屋ガイドもない。でも逆に、ないからこそ「未開拓の分野をやっている」という自負は強くありました。「多分、この店のことを書くのはオレが初めてなんだろう」と。『小説新潮』の3年間の連載は、1年の予定が2年になり、3年になった。1年目は紀行連載も初めてで、ウマい食べ物や酒と出会った喜びや、ウキウキした気分がそのまま原稿にも出ています。2年目になると、地に足がつくというか、気分も落ち着いてきて、店の中だけではなく、その街の風土とか歴史とか、店の外との関係まで広がりが出てくる。店にいる地元の人たちの会話にも注意深くなっていく。まぁ、余裕が出てきたってことかな。そして3年目になると、自分でも不思議だったんだけど、内省的になっていくんです。「オレは日本全国の居酒屋をめぐって飲み歩いているけれど、どうしてこんなに魅せられているんだろう」って思ったりね。望郷の念にかられて、なんだかとても内面的な描写になっていく。3年目の最後の方の文章は1年目とぜんぜん違う。浮かれていないんですね。それだけ心に正直に、原稿と向き合っていたんだと思います。後年、作家の川上弘美さんにお会いした時「あの連載をいつも真っ先に読んでました」と言われて本当にうれしかったですね。『ニッポン居酒屋放浪記 立志篇・疾風篇・望郷篇』(新潮社)の三部作は、文字どおりデビュー作になりました。

ー 同じ連載でも、大きな変化があったんですね。

太田 : 自分で言うのもあれだけど、文章も自分自身もずいぶん成長しましたね。1回書いて終わりではないですから。連載は1回30枚くらい。とにかく長く書くことが重要。時々、ライターの方に文章の書き方を聞かれ、「1軒の店で、6枚書いてごらん」って言うんだけど、なかなか書けないものですよ。

ー 本当に難しいと思います。それだけの長さを1軒のお店で書くのは。それに、太田さんは一晩を過ごしただけで書くわけですから。きっと、着眼点の持ち方というか、目も鍛えられたんでしょうね。

太田 : やっていることは居酒屋研究会で遊び半分にやっていた時と変わらないんです。つまり「居心地の良さの源泉を探る」。グルメ解説とは違います。店を解説する。そこの客を書く。

ー 取材のコツみたいなものはありますか?

太田 : メモをとる、それがすべてです。時間をかけて酒を飲んでいるから、何を注文したかなんて絶対に忘れる。昨日居酒屋で食べた4品を言えと言われても答えられないでしょう。だから目にしたもの聞いたことはすべてメモしておく。ぼくの文は新聞記者の書き方で「5W1H」が基本。一番大切なのは数字と名前の表記。メニューの「あじの開き」も「鯵」か「アジ」か「あじ」か。それとスケッチですね。写真を撮ったこともあったけど、何に注目して撮ったのか後からわからないので使わなくなった。スケッチは必要なものは強調するなど、そこですでに編集が入っている。デザイナーですからスケッチも編集もお手のものです。味の表現もその場で言葉を選んでおく。「酒は酸味甘味のバランスがよい」とか「ポテサラに干しぶどうが入っている」とか。そうすれば後で味を思い出せる。このメモをとった時点で仕事の半分は終わっていますね。

ー そういうメモの取り方も、やっていくうちに洗練されてきたんでしょうね。

太田 : カウンターでメモをとるのは怪しまれる。「税務署?」なんて言われかねない(笑)。店の人がちらちら見たらスケッチを見せ「食べた料理の絵を描くのが趣味なんです」と言えば「へえ、うまいもんですね」とか言われて興味を失う。そうなれば後は品書きを写そうが、おかみは美人と書こうが気にはされない。難点はメモの最後の方は酔っぱらって字が読めなくなっていること(笑)。

ー 字が酔ってくるんですね(笑)。

太田 : そうそう、でも三日もにらんでいると読めてくる。「わりとうまい」とか(笑)。ですから財布を落としてもこれは落とせない。昔、二軒目でメモ帳がないことに気付き、青くなって最初の店にもどると、店の人が「これでしょう」とひらひらさせていて恥ずかしかった。きっと中も見られたな。それからは店を出るときは、メモとめがねと財布は必ず確認するようになりました。

ー メモ帳はなぜこのCampusの5号なのでしょう。

太田 : 手頃で小さく、ボールペンを挟んでおける。店に座ったら太腿の下に差し込んで、書くときにサッと出して、スッと仕舞う。長い話はトイレに入って書く。それは新聞記者だった叔父に教わったんです。「大切なのは現場だぞ」って。「後から電話して聞けばいいや」はダメ。居酒屋は忙しいし、電話になんて出てくれない。出ても「取材? あとあと」なんて言われてしまう。現場ですべて解決してくることが大切なんです。印象記とか短い文章ならいいけれど、長くしっかりした文章を書くには克明な記録が必要。それがこのメモです。居酒屋について書く時に、いろんな作家の食についての本も読んだけど、具体的で長い文章は少ない。池波正太郎とか山口瞳とかビッグネームならば「美味しかった」でいいんですが、名もない者の文を読んでもらうには中身の具体的なレポートにする必要があったわけです。その意識は最初からありました。「実用書でなければならない」と。

ー 料理のことやお店のことが、ひとつずつ具体的でもありながら、独特の味わい深い文章は、そうやって書かれていくんですね。そんな太田さんの文章が好きでファンになって、全国の居酒屋を訪ねている人もすごく多いです。

太田 : うん。居酒屋で「太田さんの本を読んで来たっていう人が多いですよ」と言われるとうれしいですね。でも、自分が文章を書くプロだと思えるようになったのは、ここ5年くらいです。それまではグラフィックデザイナーが居酒屋を書くのが面白がられていると自覚してました。だからプロフィールも「グラフィックデザイナー/居酒屋評論家」とかで。でも、最近は図々しく「作家」とか言ってますけど(笑)。

若き日々を振り返る

ー プロ」というお話がありましたが、太田さんは職人の家にお生まれなんですよね?

太田 : 父の家系は、松本(長野県)で松本箪笥の金具なんかを作る五代続いた金工職人でした。祖父まではそれを継いでいて、長男の父もそのつもりだったようですが、祖父に「これからは学問の時代だから、継がなくていい」と言われ、教師になった。幼い頃に祖父を見ていたせいか、職人のプライドとプロ意識が好きですね。父が晩年に書いた文に「私は教育の職人である」という一節があった。やっぱりそういう血筋かもしれないと思いましたね。

ー 職人の血が流れているんですね。

太田 : 職人とはプロのこと。言われた注文は納品日を守って完璧にこなし、少しおまけもつける。そしてきちんと対価をもらう。これは父から聞いた話ですが、昔ある仙台のお大尽が娘の嫁入道具に凝った金具をつけたいが、どこに話しても断られ、誰から聞いたかわからないが祖父のところに来た。祖父は作る自信はあったが面倒な仕事で、でも、できないと言うのがいやで、あきらめさせようと三倍の値段を言うと「結構です」となって逃げられなくなった。またある時、注文通りに作った品を受け取りに来た客が「よくできてますね、ところで少しまけてくれませんか」と切り出すと、黙ってその品を放り投げた。職人の矜持ですよね。夕方は早じまいして一杯飲みに出る、生花師範の免状をとって教えるなど、風流なところがあったそうです。そんなところも似たのかもしれません。

ー なるほど。そういう職人の気概が太田さんにもあるんですね。

太田 : そうですね。デザインの仕事をバリバリやっていた頃、仲間から「ふだんの制約を離れて自分たちの自由なグループ展やろうよ」と誘われたりもしたんですが、ぜんぜん興味が湧かなくて。デザインは注文があるから成り立ち、制約をこなすのが面白い。画家が絵を描くのとは違う。お金にならないからやらないわけじゃなくて、注文を受けて作る職人だからです。そこで腕をみせる。

ー 子供の頃から、ものを作ることが好きだったんですか?

太田 : ほかのことはできなかったから。理数系の頭はないし、運動もできないし。「手に職を」とも思ったけれど、畑仕事ができるわけでもない。それで「デザインなんていいかなぁ」なんて考えて、こっちの世界に向いていったんです。

ー 大学で東京に出てこられたんですよね。

太田 : その頃は明確に「プロのグラフィックデザイナーになる」という目標がありました。職人だったら丁稚になればいいんだけど、デザインはそういう世界でもないみたいだったし、東京の大学で勉強するために出てきました。そういえば、後年大学で教えるようになり、最初に学生に言うことは決まっていて、「デザイナーで一番大切なのは何だと思う?」と聞く。すると「新しさ」とか「個性」などと答えるんです。「そうではない。締め切りと寸法」と言うと、つまらなそうな顔する。でも締め切りを守れなければ仕事にならないし、寸法を間違えたら話にならない。だから「3日遅れた傑作よりも、締め切りに間に合った凡作」と何度も話しました。プロのデザイナーとして仕事をするのはそういうことだから。

ー そういうことは、やはり資生堂の宣伝部に入って学んだんですか?

太田 : 資生堂に入って、ひしひしと感じました。先輩からも口酸っぱく言われたし、少しでも遅れると、その後の工程で印刷所がどれだけ大変かも働いていくうちに分かってくる。デザイナーのわがままで締め切りを守れなかったり、寸法を間違えたりしていては仕事も来なくなる。それはプロでは当たり前の話。デザイナーは、画家みたいに気分が乗ったら描くってわけにはいかないですからね。これは文章をかくようになっても十分役立っています。締め切りは必ず守ります。

ー デザイナーとして、刺激もたくさん得られたんでしょうね。

太田 : 巨匠中の巨匠という先輩がたくさんいましたからね。村瀬秀明さんに石岡瑛子さん、仲條正義さんですよね。先日も仲條さんと飲んだのですが、「もう84だよ」なんてショボショボしてるんだけど、実にカッコイイ。「ああいう人になりたいな」と思うんですが、とてもとても(泣)。

ー 資生堂にいらっしゃった頃から、仲條さんはカッコイイ方だったんでしょうね。

太田 : 仲條さんは資生堂に入って2年で辞めているので、一緒に働いていたことはないんです。でも『花椿』をやっていらしたので、お会いすることはよくあって。気さくな方で、よく酒場に連れて行ってもらったりしていました。発想が常人とは違い、話すことはとてもムズカシく、会話についていくのに精一杯。仲條さんの作品は本当に素晴らしいですね。今は「青と赤しか使わないんだ」って言っていたけど、それがまた魅力的で。早速、真似したくなってしまう(笑)。

ー そういうデザイナーとして学んできたことと、居酒屋について書くことは影響し合っているんですか?

太田 : それは全く無関係、と長年思っていましたが、仕事の方法は似ているかなとも思い始めました。「デザイン」は「計画」を意味する言葉ですが、ぼくの文もなんとなく思ったことを書く随想ではなく、表現せねばならぬ目的がある。それはデザインも同じですね。日曜画家や目的のない個人ブログなどには全く興味がない。公にマスコミで発表されてナンボ、それが目的。子供の頃からの新聞作りのマインドは脈々と(笑)。もうひとつ言えば、居酒屋について書くときも調子を落とさないこと。資生堂で教え込まれた「優雅と気品」は居酒屋でも守っているつもり、と豪語しましょう(笑)。「モダニズムもアナクロニズムも同じ美学で見る」と。

ー 現代性と時代遅れ。両方の視点をもつのは大変そうですが。

太田 : 両方やるから面白いんです。気分転換にもなるしね。最近は書くことが多くて、あまりデザイナーの仕事をしていないですが。

それから、さらに周辺と今のこと

ー 太田さんはどんな服がお好きですか?『みんな酒場で大きくなった』(京阪神エルマガジン社)で着られていた鮎柄の開襟シャツがとてもお似合いでしたが。

太田 : あれはずいぶん前の「パタゴニア」です。アウトドアの店で買いました。面白いアロハシャツだなぁと見てたら、店の人に「これは1年1回作って型を捨ててしまうイヤーズシャツだから、今買って着ないでおいて、3年後に着るのがカッコイイんです」って言われ、それを10年以上着ている。あのシャツは宝物なんです。

ー テレビでも柄のシャツを着ているのをよく見ますね。

太田 : これしかないんだもん(笑)。服は興味がなく、めったに買わないですね。その金があったら酒を飲む。昔から酒代がすべてに優先。酒を飲むからこそ人間関係もふくらみ、親しい、あるいは尊敬する人もでき、自分が豊かになる。恋人ができなかったのはザンネンだけど楽しいことはいくつもあった、悔しいこともな(泣)。若い人が着るもので自己顕示するのはわかるけれど、行き慣れた居酒屋があって、そこで自在にふるまえるほうが女性にはモテると思うけどね。男は酒を飲んで、酒場で一目おかれて、そして新聞を発行すべし(笑)

ー (笑)アウトドアにも熱中されてたんですよね。今でも自然の中には行かれるんですか?

太田 : 山にはだいぶ行ってないな。30代の中頃から本格的に行くようになって、山岳会にも入って、縦走もしたし、岩登りもしたし、熱中しましたね。

ー どんなきっかけがあったんですか?

太田 : 山好きの親戚の叔母さんに「机や居酒屋ばかりではいいアイデアなんて出ないわよ。山に行きなさい」と誘われてはまりました。当時アメリカから、道具を使わない素手の岩登り(フリークライミング)の技術が導入され、その講習会に通って熱中した。今のボルダリングはその発展です。谷川岳や穂高屏風岩の長い壁に挑戦しましたね。冬のアイスクライミングなども一通りやった。一番大きな山行は会社を二週間休んだ、ヨーロッパ・アイガー遠征でした。アウトドアは椎名誠さんの「怪しい探検隊」の下っ端に入れてもらって、「いやはや隊」と言うんですが、無人島キャンプやカヌー川下りをした。楽しかったなあ。ぼくの人生の黄金時代ですね。子供の頃からキャンプは恒例で、今も毎年、大学の教え子たちとやってます。30人も来るんだよ。酒の最高峰はまちがいなくキャンプの酒ですね。

ー 30代の半ばから40代の手前にかけて、太田さんは居酒屋だけじゃなくて、活動の幅が広がっていったんですね。

太田 : 男の35歳くらいは、それまでやってきた仕事も一段落する頃です。夢中になって働いてきて、振り返るタイミングといいますか。ずっと資生堂でデザイナーを続けてきて、自分自身を見つめ直したいと感じたときに、山はぴったりだった。岩に取り付いていればデザインのことなんて考えません。そんなことしてたら落ちるからね(笑)。だから、仕事から離れて物事を考えるのにちょうどよかったし、とてもいい経験だったと思います。去年、大学の教え子の山ガールに誘われて、久しぶりに山登りをしたんですが、下山でめちゃくちゃバテてしまい恥をかきました。衰えたんですねぇ(笑)。でも、今でも山登りは好き。明日にでも行きたいくらいですから。

ー 地方の街に入って、居酒屋を何軒もまわっていく。そんな取材の際にも、体力の衰えを感じることはありますか?

太田 : 感じます。今は4軒も5軒もはしごはできなくなってしまいましたね。連載を始めた頃は、勢いもあって貪欲だったし、「その街の居酒屋の最後の1軒が閉まるまで帰るもんか」なんて思っていたけど、今はとてもダメです。『居酒屋味酒覧』改訂版の取材で、目標は1日2軒だったんだけど、2軒目になると気力も落ちて、正当な評価ができなくなってしまい、1日1軒にしました。でもね、飲み会だったら何軒でも行けます(笑)。取材じゃなければいいんだ。仲條さんと飲んだ時だって、何軒行ったかわからない。だから今は、昔かよった店をゆっくり訪ねるときが一番楽しいんですよ。水戸のご老公さ(笑)。 ー 居酒屋研究会が発足して、その後は連載や本の取材で全国を飲み歩くようになってから、30年以上が経っています。「居酒屋」という酒場は変わっていますか?

太田 : 変わったこともあるけれど、むしろ変わらない「骨」みたいなものに気付くようになってきました。それをこの本(『日本の居酒屋―その県民性』朝日新書)に書いたつもりです。居酒屋という業態の流行り廃りや目先の変化はあるけれど、変わらないことや変わり得ないことの大切さに気づいた。歳をとると変わらないことに価値がゆく。それは大げさに言えば「文化」、庶民の文化ですね。「居酒屋の宮本常一」を自称しています(笑)。

ー お店の人や、居酒屋に来る人が、変わっていないということですか?

太田 : 人の「気質」ですね。北海道と沖縄の人は意外と共通するところもあるんだけど、秋田と高知はまるで違う。そういうものが居酒屋に通っているとよくわかってくる。県民性の本はたくさん出ていて参考に読みましたが、歴史や統計、役所が出しているような資料の分析を主にして、居酒屋で実際に感じてきた県民性とは違うところがあり、それで本にまとめることにしたんです。「居酒屋だからこそ見える県民性がある」と。

ー そういうものが見えてくるのも、ずっと居酒屋を仕事にしてきたからなのでしょうね。

太田 : 30年続けていれば見えてくるものがある。何回も見てこないと自信をもって断定的に書くことはできない。「〜だろう」じゃなくて、「〜だ」と書くには経験や蓄積が必要ですから。居酒屋に入ってメモをとって、それをもとに文章を書くという仕事をつづけてきたから書けたんだと思います。文章でもデザインでも、ものを生み出して、作品に残すことが好きで続けてきた。ひとつのことを続けて質を高めていくのは、職人気質かもしれないですね。