「好き」の才能。

1938年、山梨県南巨摩郡鰍沢町に生まれた芦澤一洋は、17歳までを故郷で過ごし東京へ。早稲田大学文学部と同時に東京写真学校に入学する。ジャズが好きで、横須賀のベースで写真を撮るなどフォトグラファーとしての才能を見せつつ、写真雑誌のレイアウトも行っていた。1960年、早稲田大学を卒業した芦澤さんはすぐにフリーのグラフィックデザイナーとして活動を開始する。そしてほどなく『メンズクラブ』『平凡パンチ』の創刊を始め数多くの雑誌デザインを一手に引き受けるようになった。同年、1年遅れで新人編集として光文社に入社した紗知子さんと出会い、1年後には結婚。グラフィックデザイナーとしての才能を若くして開花させると同時に、生涯の伴侶を見つける幸運も重なった。

雑誌の現場は戦場だ。人の出入りは激しく電話の音は鳴り止まず、編集者からは次々と写真と原稿が上がってくる。そんな状況の中でも芦澤さんは動じることなくスッと席に着き、50~80ページものデザインを黙々と終わらせ、そしてまたスッといなくなる。膨大な量の仕事にまみれながらも、机の傍にはビートニクスの詩集や英国作家の本などが置いてあった。時間の隙間を見つけては、いつでも小脇に抱えた数冊の本を読み、気が向けば外へと出かけた。「その頃はマスコミの真っ只中にいたわけですから、ほんとに大変だったと思うし、ある意味でストレス解消みたいな感じだったんじゃないでしょうか。昔やっていた釣りに行ってみようかな、山歩きしようかな、カメラを持ってどこか行ってみようかなって。もともと芦澤はカメラマン志望だったんですけど、そんな感じでふらふらと外に出ているうちに、新しいカルチャーに出会ったんじゃないですか?アメリカの自然や文学のカルチャーにね」と紗知子さんは当時の芦澤さんを振り返る。1973年には、雑誌『山と渓谷』の表紙構成担当に就任。デザイナーとしての仕事はさらに忙しさを増していった。

夫婦で出かけた初めてのアラスカ。

川釣りの旅。1974年、夫婦で初めてのアラスカの旅へ。それまでオーストラリア、ワイオミング、モンタナ、オレゴンと単独で旅をしてきたが、この時は初めてのアラスカだった。「芦澤にね、絶対に行こう、と言われて連れていかれたんですよ。メンバーは西木正明(※1)さんご夫婦と『平凡パンチ』の編集者の方と3カップルでした」。アラスカという広大で雄大な地を行く川下りの釣りの旅。さぞかし豊かな夫婦旅を満喫されたのでは?「そんなことはなくって(笑)。初めての食事は洗面器みたいな大きなボウルに、サラダがドカッっとはいっていて、なにもかもがカルチャーショックでしたし、旅はとにかくゴムボートで川下りをするというテーマだったので全てキャンプ。途中でガイドのボートがバーストして食料が流されて、キャンプをしながら釣ったお魚を食べたりしていました。最悪の場合は途中でヘルプを出してセスナで迎えを呼ぼうと言っていましたけど、夫たちが頑張って。船に残っている食料を食いつないでの10日間でした。その間着替えも何もしていないから、着の身着のまま。すっかりアウトドアライフへの度胸がつきましたよ(笑)」と紗知子さん。多くの旅を経て引き寄せの法則が働いていたのか、この素晴らしき旅(!)の2年ほど前から名刺の片隅に小さく「アウトドア・ライター」という肩書きを刻んでいた芦澤さんのもとへ、次第にアウトドア関連の仕事の依頼がくるようになる。

ここで1つ。今では我々も当たり前のように使っている「アウトドア」という言葉も概念も、当時の日本には皆無に等しかったという時代背景を補足しておきたい。アメリカで巻き起こったライフスタイル変革の波。1960年代初頭のビート・ジェネレーションの台頭、その後すぐに登場したヒッピームーヴメント、そしてベトナム戦争の終結。体制や戦争、道徳観、物理主義などにカウンターを唱えていた若者たちはその矛先を失い、バックパックに荷物を詰め、街からアウトサイド(アウトドア)へ向かった。自然や健康を意識し、自然保護やエコロジーをベースとして考える“アウトドア志向”の出現である。本格的な登山やトレッキングなど、すでに存在していた“アウトドア・スポーツ”は、重装備に身を固めた野外における専門的なスポーツの一分野と考えられていたので、両者の概念は似て非なるものであった。「アウトドア」という言葉を通し、アメリカで発祥したその思想を、いち早く伝道者として日本に伝えてきたのが芦澤さんだ。同じ頃、芦澤さんと親交の深いイラストレーターの小林泰彦氏が、アウトドア・スポーツの専門品を解説するときに使われていた「ヘビーデューティー」という言葉を『メンズクラブ』で初めて用い、同年に発刊された『メイド・インUSAカタログ』、’76年の『ポパイ』創刊、’77年『ヘビーデューティーの本』の刊行、などによって、アメリカのアウトドア・ウェアとギアは“ファッション”として日本で大流行するのである。他方、「アウトドア・ライター」としての芦澤さんは、その“ファッション”の分野で活躍することはなかった。芦澤さんが見つめていたのは、アメリカの原野で育まれたビートニクス、ヒッピーカルチャーに源流を持つ「アウトドア」への志向であり、人間が自然に向き合う思想だったからだ。

盟友、佐藤盛男氏との出会い。

1974年、芦澤さんはTBSのテレビ番組『大自然への賛歌』出演のため、初のアメリカンロッキー取材へ出かける。デンバーからグランドティトン国立公園間を自転車で巡り、スプリングクリーク(※2)でカットスロート(※3)を釣る。芦澤さんにとって合衆国で初めてのマス釣りであった。当時は日本人がアメリカの大自然でフライフィッシングをやること、さらにはそれがテレビ番組で映像化されること自体が大きなインパクトだった。この放送以降、旅行者や現地ガイドが増え、旅行会社も次々にツアーを組むようになった。

翌1975年、渋谷パルコにて「アウトドア・ショー」を開催。芦澤さんは当時日本では見ることも手に入れることも難しかった本場米国のアウトドア・スポーツギア、バックパッキングの道具や資料などを展示した。そして日本中に散らばっていたアウトドアマンたちがこの会場を目指し、集結したのだ。そこで芦澤さんは、盟友となる佐藤盛男氏と運命の出会いを果たす。米国大使館広報文化交流局に勤めていた佐藤氏は、高校時代から奥多摩の山々を徘徊し、大学に入っても山登りをしていた。そして仕事柄、アメリカ文化に触れているうちに、“山登り”は“バックパッキング”に変わっていったという。「芦澤さんと出会うきっかけを作ってくれたのは、西麻布の『スポーツトレイン』という、アメリカ物を並行輸入で置いてるお店にいた油井昌由樹くんでした。芦澤さんのことは雑誌で拝見していましたし、芦澤さんもまた、そのお店に行っていたらしく、油井くんが僕の話をして繋いでくれたんです」。芦澤一洋著『故郷の川を探す旅』のあとがきに寄稿されている佐藤氏の原稿に、2人が出会った様子を読むことができる。「当日になり、パルコの搬入口から、くたびれたキャンプトレイルのバックパックを背負って、貨物用エレベーターに乗って会場に向かった。途中の階でエレベーターが止まると、そこに芦澤さんが立っていた。向こうも驚いたし、こっちも突然の出会いに少なからず驚いた。「さ、佐藤さん?」と芦澤さんが訊いた。こんなファッションビルでバックパックを背負った男はボクしかいないのは当然なんだが、そんなシチュエーションでは、そういう会話しか始まらなかった。「そ、そうです。あ、芦澤さんですか?」と、こっちもあがってしまっていた。洗いざらしのTシャツ、カーキのスポーティフ社の6ポケットのショーツに、ハーディーのフィッシングベルトで、アメリカの若者のように右手を差し出してきた。ボクもリーバイス社の6ポケットで、二人はがっちりと握手をした(当時、6ポケットはバックパッカーのシンボルだった)」以降、2人はフライフィッシング、クロスカントリースキー、バックカントリースキー、キャンプとさまざまなアウトドア・アクティビティを謳歌。海外でも一緒に釣りやモノ探しなどで歩き回った。

あらゆるジャンルの人々が夜な夜な集う、芦澤サロン。

この「アウトドアショー」開催を前後する形で、芦澤さんの家には実に多種多様な人種が集うようになっていた。フィッシャーマン、クライマー、写真家、クロスカントリー、キャンパー、編集者……。無論、佐藤氏もその1人。「何をしに行くか?とにかくみんな話をしに行くんですよ。で、夜がチラチラと明けてきて、ああ、じゃあ帰ります、といった具合で」。それがほぼ毎日毎晩続いた。妻である紗知子さんはさぞ大変だったのではないかと心配になった。「私?わたしは給食おばさんでしたよ(笑)。芦澤はいろんな人たちの世界をかき分けて入っていくのが好きだったんです。出会ったその場で話が尽きなければ、じゃあうちにおいでよ、と言う。これまた皆さんちゃんと来てくださるんですよね。年齢も10代から30代までバラバラ、独身の方もいれば新婚さんもいて。盛男(佐藤氏)さんも新婚でお子さんも小さかったんじゃないかしら。とにかく皆さん、自分たちがもっている知識を話して情報交換。芦澤は自分の好きなことを思い切り話せるお友達ができるってことが嬉しかったんじゃないですかね。それぞれ仕事が終わったらまっすぐウチにきてワイワイ、夕飯食べてワイワイ。お陰で料理の腕も上がりました(笑)。そのうち終電がなくなっちゃうとみんな庭にテントを張って適当に寝て、朝になったらそこから出勤されるんですよ(笑)」。そんな紗知子さんに聞いた佐藤氏に関する印象的なエピソードをひとつ。「ある日、盛男さんが奥様と一緒にいらしたんです。しばらくして彼女は先に帰りますということで私は駅まで見送りに。実は盛男さんの様子を見にきた、って奥様がおっしゃるんですよ。いつもすごく真面目に仕事して、趣味といえば釣りをするぐらいだった盛男さんが、急に毎晩帰ってこなくなったから『きっとどこかで女の人ができてるかもしれないから様子を見てらっしゃい』とお母さまに言われたんですって。でも今日でよくわかりました、ってね(笑)。それから盛男さん夫婦とも家族ぐるみのお付合いになって。賑やかで楽しい日々でしたよ」

1976年には雑誌『Outdoor』が創刊。芦澤さんはアートディレクターとして参加した。同年、著者として初の『バックパッキング入門』を上梓。1960年代後半からアメリカで大きな盛り上がりを見せていたバックパッキングブームを日本に初めて紹介した、現在では入手困難になってしまった幻の名著である。必読すべきは「Part1:SPIRIT&MIND」。当時の歴史背景、先駆者たちの思想から、単なるスポーツではなく自然との共生を求めるライフスタイルとしてのバックパッキングの精神を解き明かしている。その後に続く用具・技術解説は、日本のアウトドアに適応できるように配慮され、豊富な写真とともにフットギアからバックパック、サバイバル・ギア、フライフィッシングまで丁寧かつマニアックな解説を添える。ちなみに本書に掲載されているギア撮影はすべて芦澤さん本人によるもので、それは自邸の庭で行われた。そして翌年、京王プラザホテルにて「グレートアウトドアイベント」を開催。今でこそオープンなスタイルで気軽に行くことができるホテルだが、当時はタイドアップ、ドレスアップが基本。そんな時代にアウトドアファッションに身を包んだ人たちで会場が溢れかえるわけだから、これまた相当なインパクトを残したであろうことは想像に難くない。

「アウトドアの伝道師」から「フライフィッシャー」へ。

‘78年、コリン・フレッチャーが著した、山を歩き旅する者たちのバイブル『遊歩大全』を翻訳し、続いて’79年『芦沢一洋 自然とつきあう五十章』を刊行。「アウトドアの伝道師」としてその名を広く知られるようになった芦澤さんは、本格的にフライフィッシングの世界へ進んでいく。「今考えてみると、芦澤は父親と一緒に行っていた鰍沢での魚釣りや川の風景を歩くのが好きだったんじゃないかと思います。だから海釣りはしていないんです。釣り上げる!みたいなマッチョな感じのものはあんまり好んでいませんでした。2~3人では行くけど、あんまりお仲間とたくさんで連れ立つのではなく、時間がちょっと空いたら1人でふらっと行くような感じでした。盛男さんもそうでしたけど、フライフィッシングをする人は皆似たような性格でね、おとなしいというか1人でやるようなタイプの人が多かったですね。そんな方々といろんなところで出会い、意気投合してきたんじゃないですか」と紗知子さんは話す。芦澤さん自身もまた、故郷である鰍沢の釣りを著作の中で語っている。「鰍沢、山峡の町。栄華の名残がそこここにちりばめられた旧い川の港町。かつて、北斎も広重も、エドワード・ウェストンも、この町から船に乗ったのだ。鰍沢の町には、川の匂いがしみついていた。鰍沢を思い浮かべる。その瞬間、川風の感触と川の匂いに、全身が包まれてしまう。(中略)甘い思い出、苦い思い出、川面を染める茜の雲が見えてきた。(中略)とっぷりと思い出の渕に沈むとしよう。一挙に十歳の夏へと。(中略)父は空中に抜けという。魚を散らさないからと。僕は抜かない。水面をゆっくり寄せるのが好きなのだ。光る水と光る魚体の作り出す輝きを見るのが好きだった。(中略)「けえるぞ」と父が言う。僕たちは岸辺の草上に魚籠をあけ、ハヤの腸を抜き、僕は二段にくびれた半透明の浮袋を、パチンと音たてて鳴らしては笑い、数をかぞえ、父は竹の仕掛け巻き、僕はボール紙の仕掛け巻きに道糸を巻き込み、竿をしまい、裸電球の下に集まりはじめた昆虫の白い塊を見ながら、橋を渡って家路についた。(中略)ほぼ四十年が過ぎた今でも、その夏の一日を、しっかり思い出すことができる」(『きょうも鱒釣り』)

そうして芦澤さんは、佐藤氏と共に初となるアメリカ・イエローストーン周辺を巡る旅へ出かけた。1978年のことだ。雑誌の取材も兼ねていたので、佐藤氏が先発でロス入りし、下準備のコネクションをつけ、ロスで芦澤さんと合流。陸路を使いヨセミテまで、さらにサンフランシスコからアンカレッジまでの取材を敢行した。強行スケジュールの中での1番の思い出はやはり、芦澤さんが惚れこみ、そこから20年間通い続けることになるイエロストーン国立公園(※4)でのフライフィッシングだろう。佐藤氏に当時のエピソードを聞いた。「ワイオミング州側に(イエローストーン国立公園を源流として、モンタナ州を貫いて)流れているマジソンという川があって、そこはフラットに流れているわけじゃないけど、でかい魚がいるところなんですね。でもみんな頭がいいから、一匹を掛けたら他の魚がどんどん下流に逃げちゃう。目の前に跳ねてる魚がいるんだけど、掛けた場合にどこで取り上げるか、足場はあそこがいいかな、それとも水の中に突っ込んでいかなきゃいけないかなとか、あれこれ考えながら魚に対処するんですが、一度でっかいのを掛けると、僕はもう興奮してるわけです。でも何度やってみても魚は寄ってこない。魚を追いかけて下流に下りていってもまた逃げられる。何度も下流に逃げていく魚を、芦澤さんは「僕が必ずネットに入れるからね」と一緒に追いかけてくれて。そうして何度目かにちょっと流れのゆるいところに魚を導くように引っ張り込んで、やっと芦澤さんに取ってもらったんです。『信頼のおける友達と魚を掛けた喜びを分かち合う。それがフライフィッシングだよ』と言っていたのが印象的でしたね」。同行していたガイドたちも「グッジョブ!コングラッチュレーション!」と固い握手をして、それから魚の鉤を外して川に戻す。「ここは自然を大切にして環境を良い状態に保つ考えが染み付いてるんだなと思いました。日本は魚を食べる習慣が根強い国だから、キャッチアンドリリースという考え方が入ってきたとき、抵抗する動きが大きかったんです。たとえ自然が豊かであっても、人間が搾取してどんどんなくしてしまえば、いつか『昔はよかったね』という話をしなければならなくなってしまう。今、未来のことを考えて行動しないとダメだね、と 2人で話をしました」

自然と向き合うとき、人はどのようにあるべきなのか。芦澤さんは「ローインパクト」という考え方を提唱し続けてきた。著書において、そのメッセージを書き記している。「人間は訪問者 ! そう。それが一番大事なところだと思う。原野、あるいは自然というのは訪問するところであって残留すべき土地ではないのだと僕も思う。本当の自然と接するためには、その自然を残さねばならない。」(『アーバン・アウトドア・ライフ』)。「私が求めたのは、ひとことで言えば“ローインパクト”だった。可能な限りインパクトの小さい暮らしぶりを考える。これだった。生活の基盤であるアウトドアライフもできるだけインパクトの低い方法で楽しむ。ただし無理はしない。つまり教養に縛りつけられたり、背伸びした活動に手を出したりはしない。自分の内なる声にだけ耳を傾ける。(中略)何時も考えておかなければいけないことなのだが、自分の選んだモノは、どこかで何かの役に立っていなければいけないのだ。自分のモノ選びの基準は、自分なりに正当な理由に裏打ちされていなければならない。それも、なるべく軽い理由に。」(『故郷の川を探す旅』)

日本の自然を考えるために。 JFFの設立。

1981年。芦澤さんは佐藤盛男氏、故・室田賢一氏とともにJFF(ジャパンフライフィッシャーズ)を設立する。その頃の日本はバブル真っ只中。経済発展は目まぐるしく、街はきらびやかに、人々は消費につぐ消費を繰り返していた。その余波は自然にも及ぶ。「川に行っても魚がいない。それが当時日本の現状だったんですよ。なぜならみんな釣った魚を持って帰るからです。食べるためなのか、自慢するためだったのか」佐藤氏は語る。「日本は戦後の復興で家を建てるためにどんどん杉の木を植えたんですね。でも杉は雨が降っても土の中に水を蓄えないんです。すべてそのまま流してしまう。それから、杉のような針葉樹は、落葉しても水生昆虫を育むような葉っぱではない。広葉樹でないとダメなんです。山の上に本来生えていた広葉樹を切り倒していくことは、いずれその先の海の干潟まで影響するということを、釣りを通して考えていこうと。フィッシャーマンはそんな自然のことも頭に入れて行動しなければならないよね、と。すでにアメリカでは、大企業が川の上流にリゾートを作ろうと計画を立てて、フィッシャーマンが反対キャンペーンをやると、それが中止になったりしていて、フィッシャーマン自体がしっかりと発言権を持つ時代に入っていたんです。そういった背景や考え方を日本に伝えるためにJFFを設立しようと芦澤さんと決めたんです」。芦澤さんが唱えてきた「ローインパクト」の精神は、JFFにも宿ったのだ。「ヒッピーブームの頃、アメリカの若者は、人を殺してはいけない、戦争は起こしてはいけないという東洋の思想に傾倒していました。生活においても禅の考え方を重要視するムーヴメントも起きていた。芦澤さんはそれを逆輸入して、日本人にも目覚めてほしいと発想していました。人間同士がいがみ合うとかそれだけではなくて、街でもお互いを尊び合う生活をしなくちゃいけない、と。彼はすでにそれを自分で実践していましたからね」

その後中国・大連の英納河、バハマ諸島での取材旅行ではアンドロス島にてボーンフィッシュを釣るなど、世界を股にかけた釣行の旅は続いた。さらには『フライフィッシング全書』『アウトドアものローグ』『アーバン・アウトドア・ライフ』『原野を楽しむ』『山女魚里の釣り』『バック・カントリーをめぐるとっておきの14の話』など数々の名著を次々と発表。芦澤さんは釣り師として、作家として、ますます円熟味を増していった。

あらたな章へ。 サーモンフィッシャーへの転身。

1993年に総胆管の手術を受けるが、術後の再起を思い出の地イエローストーンで果たす。芦澤さんはそこで、20年通ってきたその地で、マス釣りからサーモンフィッシャーへの転身を心に決めた。その時の声を読むことができる。「予感はあった。昨年夏のことだ。馬の背に跨り山路を超えて、私は、イエローストーン国立公園北部のバックカントリー、スルークリークのサードメドウへカットスロートの釣りに出かけていた。夕暮、キャンプの焚火に手をかざしながら、川岸に集う、ムースの姿を見ていた。(中略)その時、突然思った。ここまでで良いな ! と。鱒釣りに区切りをつけよう、ふいに、そう思った。イエローストーンに20年通ってきた。区切りがいい数字ではないか」(『故郷の川を探す旅』)。翌年、カナダの東海岸・ノヴァスコシア州へ。人生で最初のサーモン・フィッシングを学ぶ絶好の機会を得る。飛行機や車を数日乗り継いで辿り着いたのが、芦澤さんにとって「心の川」とよべるマーガリー川との出合いであった。「ああ、この時の感覚を何と表現すればいいのだろうか。私は、川と言葉を交わした。いや、違う。川が言葉をかけてくれたのだ。川が私を呼んだ。言葉にすれば『ここよ!』といったと思う。女性の言葉だったと思う。私は全身に感激の波が伝わるのを感じた。うまれて初めて味わう、不思議な戦慄的な感動だった。自分の川を見つけるということはこういうことだったのだ。20年前、初めてアイダホのヘンリーズフォーク川を見た時にも、それに似た感激を覚えたように思えるのだが、それでも、考えてみれば、あれは驚きの川、このマーガリーとの出合いのようなインスピレーションに満ちたものとは質が違っていたと思うのだ」(『故郷の川を探す旅』)

伝説のバックパッカーは、旅をつづける。

あらたな人生のヴィジョンを得たサーモンフィッシャーは1995年、アイスランドへ。「要するに私は鮭に魅せられたのだ。鮭の跳躍に魂を奪われたのだ。それだけのこと。繰り返していおう。鮭の跳躍の美しさ。これは全ての美に勝る」(『故郷の川を探す旅』)。そう記した芦澤さんは、ラクサ・ウ・キオス川で、アトランティックサーモンを釣り上げた。翌年、BSTV「日本釣り紀行」撮影のため、遠野の猿ヶ石川へ。しかしこれが、最後のフィールドワークとなった。 「緑色の光に包まれた川岸に立ち、フライをキャストする。ヤマメは餌をとろうとして水面に波紋を作り、鮭は空中に跳躍する。できることなら川と鮭を謡う詩を書いて残りの年月をすごし、自然の中に身を置く幸せに最後まで酔い続けたいと思っている」(『私を呼ぶ川の匂い』)。病床に伏しながらも、マスと鮭がおよぐ世界中の美しき川の風景をいつも想い、心の旅を続けた伝説のバックパッカーは1996年9月29日、膵臓ガンのため永眠。享年58歳であった。

芦澤さんの遺骨は、家族や友人たちの手によって、ヘンリーズフォーク川のラストチャンスと呼ばれるポイントに散骨された。どこまでも青い空を透過した太陽の光がキラキラと水面を照らす、とても晴れた日に。そしてJFFでは、アウトドアスポーツを通して、自然の大切さに目を向ける多くの若者たちが育つことを期待していた芦澤さんの遺志を継ぐかたちで『芦澤一洋奨学金基金』を設立。日本からモンタナの大学へ留学し、環境学や動物生態学、その他自然に関する研究を志す学生や社会人のサポートを目的にしたものだ。これは、芦澤さんの知人であり、イエローストーンを擁するモンタナ州ボーズマンの州立大学で動物学の教鞭を取るスティーブ・ブラウン氏の尽力と、奥様である紗知子さんの全面的な賛同によるものである。

芦澤さんの次女、牧さんは、JFFの会員になった。彼女もまた、フライフィッシャーなのだ。「かつて毎晩のように父と語り合ってくださった方々に、今でもほんとにお世話になってるんです。人の遺産ですね。私、フライフィッシングはあまりうまくないんですけど、そんなありがたい関係を止めたくなくて」。牧さんは今でも、芦澤さんの本を日々読み返している。「父の文体が好きなんです。『バック・カントリーをめぐるとっておきの14の話』と『原野を楽しむ』は特に。今日も読みました(笑)。『原野を楽しむ』に出てくるウインズロウ・ホーマーの釣りの絵とか、武満徹さんの音楽の話などは恥ずかしながら父の本で知り、そこから勉強し直しました。あとは白い木綿のシャツのエピソードが大好きなんです」

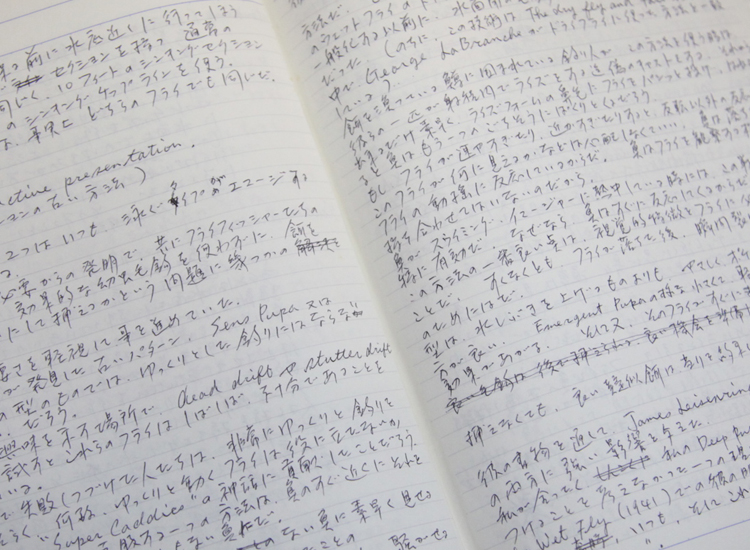

紗知子さんは『アーヴィングを読んだ日 水と空の文学誌』が好きなのだそうだ。「あの人はきっと文学者になりたかったんでしょうね。最後は小説を書きたいと言っていましたから。芦澤の文体って、文学的というかなんかこう、ロマンチックでしょう? あの本が最後の作品になりましたけど、半分ぐらいは病室で書いてたんです。芦澤の手書き原稿を私がワープロで打ったんですよ」

芦澤さんがこの世を去って18年目の2015年。山梨県甲府市にあるアウトドアショップ「エルク」にて、『芦澤一洋展』が開かれた。生まれ故郷の山梨という場所で、芦澤さんの偉業を伝えようと店主の柳澤仁さんが企画した回顧展だ。生前に愛用していたアイテムや長年にわたり出版された書籍、雑誌『Outdoor』、親交ある人々からの思い出の品々などを展示した。期間中には芦澤さんが主演を務めたドキュメンタリー映画の上映、同級生による朗読会なども催された。今を生きている20代30代へ、芦澤一洋を知らない世代へ、その功績をきちんと伝えていきたい、その思いが回顧展開催につながった。なぜなら店主の柳澤氏もまた、かつて芦澤さんから多大な影響を受けた1人だったのだから。「私も釣りが大好きでアメリカに行きました。貯めていたお金を使い切るまで1年半、釣り三昧の放浪をしてね。それから日本に戻って、自分でお店を作ったんです。もう30年も前の話ですね。私はロッドビルダーになりたくて、アメリカに行く前に芦澤さんに相談したんです。じゃあ自分の知り合いを頼ったらいい、とおっしゃって、なんとアメリカのロッドビルダー1人1人に紹介状を書いてくれたんです。本当によくしてもらいました」。柳澤氏が芦澤一洋を思うとき、浮かんでくるのはやはり「ローインパクト」の考え方だった。「芦澤さんは最初からローインパクトの話をしてくれていました。『俺たちが生きてること自体が自然破壊。釣りもキャンプも、山歩きをすることも。だから自然をしっかりと見つめて、そこから恩恵をもらってお返しをすることを忘れちゃいけないよ』ってね。そんなあったかい気持ちがうんとあって、すべてを受け入れちゃうんじゃないかというぐらいものすごく柔和で、なんでも答えてくれる人でした」

芦澤さんが生きていたら一緒になにをしたいですか?その質問を投げかけたとき、目に少し涙を浮かべていたように見えた佐藤氏の声が忘れられない。「やっぱり自分たちの土地を少し持って、自然について話をするフィールドを作りますね。そして、そういう連中が集まれるようなログハウスを建てたい」

自然保護を声高に論じることなく、その優しき人柄と眼差しで、自然を愛することの素晴らしさすべてを、多くの著作を通してそっと教えてくれた芦澤一洋。観光地的に整備されていく日本の風景をどう思うだろう。そこに暮らす人々の姿をどう思うだろう。話を聞いてみたい、でもそれは叶うはずもない。いま僕らにできるのは唯一、遺された本からその言葉を読み解くことだ。僕はまた、机の上に置いてある芦澤一洋の本に手を伸ばし、静かにページをたぐることにした。芦澤一洋の言葉を聞くために。